Le Christ et ses résonnances dans la foi chrétienne orthodoxe

Le Christ et ses résonnances dans la foi chrétienne

orthodoxe

Méditation spirituelle

Athènes, 12 novembre 2015

Dr Konstantinos Agoras

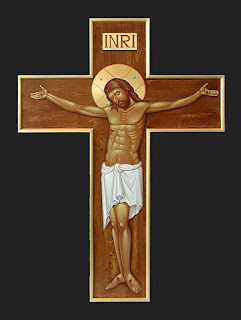

Afin d’introduire mon propos de ce soir en regard de la spécificité d’une

approche orthodoxe sur le mystère du Christ je vous inviterais à contempler

deux fois par la suite, avec un regard occidental et oriental, les

Crucifix représentés en Occident et en Orient.

Une première fois nous voyons Jésus pendu sur la croix avec ses plaies

saignantes, sa tête incliné et ses yeux fermés, plus ou moins serein ; et

au-dessus un écriteau : « JNRJ » (« Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs »

Jn 19,19). Cette représentation est celle

qui correspond à la lettre du récit

évangélique. Il s’agit d’un Crucifix occidental, post médiéval surtout.

Contemplons maintenant le crucifix selon la tradition orientale :

c’est sûrement la même réalité que nous voyons, Jésus de Nazareth ; et la

différence entre un bois sculpté et un bois peint –une icône taillé selon la

forme du corps pendu– n’est pas l’essentiel, me semble-t-il. L’essentiel c’est

l’identité du personnage, le Christ Jésus ici et là, et j’insiste sur ce point.

Cependant il y a une différence. L’écriteau byzantin au-dessus de la tête

du Crucifié ne porte pas les signes du récit

historique de la passion mais celles d’un récit historico-théologique, pas simplement historique; et

au lieu de porter en haut comme écriteau « JNRJ » nous avons

une autre écriture, une lecture au second degré : « ΟΒΤΔ » (ο βασιλεύς της δόξης, « le Roi de la Gloire »).

Mis à part la représentation plus ou moins dramatique du corps –j’ai vu des

Crucifix romans en bois sculptée très sereins et majestueux, il n’en est pas

question–, mis à part aussi la différence entre sculpture et icône peinte –mais

Byzance n’ignorait pas les sculptures, c’est sûr– l’essentiel de la différence entre Orient et Occident – mais non

pas du différend, comme certains fanatiques voudraient le présenter

!!! – tient à la didascalie comme on dit, à l’explication de celui qui

est représenté : une didascalie

de la passion purement « historique » en Occident, une autre « historico-théologique »

en Orient.

Chez nous c’est comme si l’on voudrait reprendre le geste des romains en clouant

sur la croix l’écriteau expliquant l’identité du Crucifix mais reprise,

relue après coup dans la foi croyante et confessante de l’Eglise. Comme pour

dire que l’histoire pour ceux qui contemplent Jésus pendu ne sera à jamais

dissociable de la foi eschatologique, de la foi à l’ultime (eschaton) ; à l’ultime

non seulement au sens historique et existentiel du définitif mais aussi

ontologique: ce qui contera à jamais. La royauté du Crucifié précisément sur sa croix est fortement

marqué en Orient, dans l’orthodoxie, comme par ailleurs en Occident roman

d’avant les croisades.

Partant de cette introduction sur la différence de tonalité et de couleur de

l’écriteau des Crucifix en Occident et en Orient chrétiens, j’aimerais par la suite faire quelques

remarques sur la sensibilité

christologique de l’Eglise et de la théologie de tradition orientale et

orthodoxe concernant la christologie. Il va de soi qu’Orient et Occident

chrétiens, dans leurs traditions théologiques et spirituelles respectives (et

complémentaires), acceptent pareillement la foi de l’Eglise indivise sur l’identité

du Christ Jésus, exprimée par les six premiers conciles œcuméniques, de Nicée I

à Constantinople III du IVe au VIIe siècles. Les simples remarques qui suivent

ne portent donc que sur des accentuations différentes qui caractérisent les

sensibilités et les spiritualités.

1. Une première remarque s’impose : L’Orient n’accepte point de considérer l’histoire en elle-même, l’histoire de Jésus

en particulier et l’histoire du salut en général : il la considère comme interprétée

théologiquement. Interprétée non pas à partir d’elle-même (dans une sorte

d’auto-compréhension historicisante de l’histoire), mais comme comprise dans la

foi à partir de l’au-delà de

l’histoire, à partir de l’ultime

(eschaton) du don de Dieu à nous. « Histoire et foi », « histoire

et eschatologie » -et l’eschatologie signifie ici l’ultime de l’histoire

et de l’être même, son cœur pour ainsi dire-, « histoire et

eschatologie » comme je disais tout-à-l’heure, iront à jamais ensemble.

Cela c’est un premier point de la sensibilité orientale et orthodoxe qu’il faut

retenir, me semble-t-il : son

approche particulière à l’histoire.

Nous devinons facilement le corrélatif en christologie de cette

articulation, spirituelle, entre histoire et eschatologie: l’Orient ne pourrait

jamais considérer l’histoire

de Jésus en particulier (et cella du salut en général) en dehors de la foi confessante, en dehors de l’eschatologie. Car pour nous, la

« foi » signifie d’abord « la garantie de ce qu’on espère, la

preuve des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1). Dans la sensibilité

orthodoxe l’histoire de Jésus, son

humanité, ne pourrait être considérée en elle-même en dehors de l’eschatologie, à savoir de sa

résurrection, de son ascension et de sa Parousie dans la gloire. Son humanité

n’est point considérée en elle-même seule

(comme un quid) en dehors de sa personne théanthropique.

Pourtant aux yeux de la sensibilité occidentale cette approche orthodoxe de

l’histoire et de l’humanité du Seigneur pourrait faire quelquefois problème. Nous

semblons aux yeux de nos frères minimiser l’intégrité de l’histoire et de

l’humanité du Christ. Cependant selon la confession de foi de Chalcédoine,

Jésus-Christ est en même temps divin et humain, ou, pour utiliser l’expression

correspondante en langue grecque, il est le théanthropos,

le Dieu-homme. Ainsi dans la perspective orthodoxe, l’un des défauts majeurs de

la vision critique moderne sur Jésus-Christ est que son humanité soit affirmée en elle-même détachée de sa personne

théanthropique.

S’il ressort clairement de l’Ecriture que Jésus-Christ est vrai Dieu et

vrai homme, il reste à répondre à une question fondamentale : comment les

deux natures sont-elles unies dans l’unique personne de Jésus-Christ ? Le

Concile de Chalcédoine en utilisant les quatre adverbes (ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως) y répond apophatiquement pour affirmer le mystère (non

pour le supprimer) et dire que dans cette admirable unité de Dieu et de l’homme

en Christ Jésus il n’y a pas de confusion, ni de transformation, ni de division

ni de séparation. Par conséquent nous ne pouvons pas faire de ces adverbes

négatifs des présupposés en ce qui concerne le « mode » de

coéxistence du divin et de l’humain dans une seule personne (υπόστασις). Cette fameuse pénétration mutuelle de la divinité et

de l’humanité en Christ qui est appelée en grec περιχώρησις est exprimée en

latin par la communicatio idiomatum.

Or si Jésus est la clef des Ecritures il l’est en tant que « Jésus-le-Christ[1] »,

dans cette articulation apostolique où histoire et eschatologie sont

indissociables. Le principe de l’Ecriture chrétienne n’est pas et ne sera

jamais un « Jésus trivial » (ψιλός άνθρωπος), pardonnez-moi l’expression. C’est le Christ théanthropique (divino-humain), le

Christ qui est le θεάνθρωπος, le « Dieu-homme » (un seul terme, une seule

désignation qui n’est valable que pour Lui). L’élément « anthropique »

pour ainsi dire, ne peut être contemplé en lui-même seul mais à partir du « théanthropique » du Fils éternel

(personne concrète et unique), non pas à partir de l’ « anthropique » en

général d’un homme quelconque de l’expérience quotidienne. Dans le cas

contraire cela équivaudrait à répéter en théologie chrétienne la faute d’Adam :

à penser les choses séparées de Dieu,

en dehors de la communion avec Dieu.

Le Christ est vraiment et pleinement homme et l’Eglise commence par

condamner depuis déjà le IIe siècle l’hérésie dangereuse du docétisme où

l’humanité du Seigneur n’est vraiment qu’une apparence. En devenant homme, le

Fils éternel de Dieu est devenu un humain particulier et distinct, Jésus de Nazareth.

Et pourtant, le Christ n’est pas une personne

humaine au sens habituel du terme mais la personne théanthropique, incarnée

du Fils. Son humanité n’a pas une

hypostase, une subsistance à elle (subsistentia) parmi les innombrables

subsistances de l’humanité, vous et moi. L’hypostase, la subsistence, la

personne du Christ, divine par nature (la personne du Fils éternel)

« enhypostasie » la nature humaine, donne subsistance et réalité à

son humanité en la créant pour lui-même(non

pour elle-même) comme dit Léonce de Byzance au Vie siècle, aux temps du Ve

Concile œcuménique : la « personnalité » si l’on veut du Christ

Jésus n’est autre que la personnalité du Fils éternel préexistant qui assume

l’humanité qu’Il créé pour lui-même

(qu’il se créé).

En Christ Jésus l’humanité n’est pensable à partir d’elle-même –ce qui

signifierait l’envisager dans un état de chute– mais à partir de sa personne

théanthropique c’est-à-dire en tant que l’humanité personnelle du Fils incarné, unie à sa divinité de manière

indissociable et sans confusion. Je parle bien de l’humanité personnelle qu’il

–le Fils– s’est créé pour lui (par l’Esprit saint dans le sein de la Vierge

Marie). Or ce qui vaut pour le Christ Jésus (en regard de son humanité) est

valable en théologie orthodoxe pour chacun de nous, en regard de notre

humanité ; Elle non plus n’est pas considérée en elle-même, dans une

autosuffisance ontologique mais en perspective de christification

(déification), dans son ouverture à Lui. Cela

nous fait comprendre mieux pourquoi dans le mystère du Christ nous n’avons pas

à faire avec « Dieu » et l’ « homme » tout simplement en

symétrie mais nous avons à contempler le même Seigneur deux fois, sous deux

angles différents : « ab aeterno » le Fils éternel en sa divinité incréée et « dans

l’histoire » le même Fils éternel en son humanité théanthropique, non pas simplement anthropique. C’est

la raison pour laquelle la christologie orthodoxe est dite « asymétrique » ; ce qui crée pas mal de mécompréhension

en occident chrétiens.

Notre première observation du point de vue orthodoxe porte donc sur l’articulation entre histoire et

eschatologie dans la foi où l’histoire, ouverte à son au-delà est porteuse

d’une certaine manière de l’eschatologie elle-même. En perspective orthodoxe le

couple « histoire-eschatologie » ne se superpose pas au couple

« déjà-pas encore » comme si l’histoire était le « déjà »

et l’eschatologie le « pas encore », comme si l’eschatologie était purement extérieure à l’histoire. En

Orient chrétien c’est l’histoire elle-même qui est sentie comme « déjà-et-pas

encore » eschatologique. Ainsi l’eschatologie (la résurrection, le

royaume) cerne l’histoire non seulement

« de l’extérieur » –il la cerne certes dans l’attente– mais aussi

et d’abord « de l’intérieur » :

l’histoire comme telle est paradoxalement porteuse de l’eschatologie.

2. Permettez-moi ici une autre observation, cette fois-ci sur

le rapport entre christologie et

anthropologie en théologie. L’humanité du Christ n’est pas pensable à

partir de la nôtre mais la nôtre est pensable –ou plutôt reçue– à partir de son

humanité théanthropique. Car, comme disait O. Clément l’homme n’est vraiment homme qu’en Dieu. C’est la raison pour

laquelle les Pères en Orient surtout ont toujours envisagé l’humanité de

l’homme dans la perspective de sa christification, de sa divinisation. Ici

même, en Christ (εν Χριστώ), la christification, la divinisation comme perspective

eschatologique n’est pas purement extérieure mais cerne l’homme de l’intérieur

et de l’extérieur. Dans l’histoire, dans notre existence quotidienne, malgré

nos chutes, nous sommes en Christ Jésus déjà et pas encore divinisés,

christifiés.

Il faut insister sur ce point anthropologique car, nous le savons bien,

ainsi que Pannenberg l’a fort bien illustré, le fondement de l’anthropologie (théologique)

c’est la christologie. Non pas

vice-versa j’ajouterais volontiers de ma part. Il faut bien faire attention de

ne pas inverser l’ordre, et faire de l’anthropologie

le fondement spéculatif de la christologie[2]. Car

dans ce cas on n’éviterait pas la projection de notre expérience anthropologique

des déchus sur l’humanité du Christ –l’humanité pneumatique du File éternel– et

donc l’hétéro-interprétation de la christologie. On n’éviterait pas « la

chute » –littéralement– de la christologie dans une représentation théologique déchue: son

articulation spéculative à partir de notre expérience déchue de l’humain post peccatum.

Le mystère de notre foi réside dans le fait que nul acte du Seigneur n’a

été exclusivement divin ou exclusivement humain. Tout acte, tout

pouvoir, toute énergie de Jésus-Christ est en même temps acte, pouvoir, énergie

divino-humains. L’hérésie des Nestoriens au Ve siècle a voulu nier cette vérité

essentielle du dogme chrétien en avançant la thèse que l’humanité seule du Christ a été crucifiée. Cyrille d’Alexandrie,

en réfutant la thèse des Nestoriens, affirme que ‘la Parole du Dieu incarné a

été crucifiée’.

Faisant retour à la théanthropie du Fils éternel dans son incarnation

pneumatique j’aimerais affirmer que cette foi dans le Christ théanthropique est pour nous la véritable lumière pour toute

lecture orthodoxe de la sainte Ecriture dans l’Esprit saint. Car le même Esprit

est l’acteur aussi bien de la théanthropie, de la divino-humanité si vous

préférez de Jésus que de la rédaction et lecture pneumatique, théanthropique de

l’Ecriture.

3. Je ne veux en aucune manière nier cette association

stricte de l’histoire et de la foi confessante en Occident chrétien tout autant

qu’en Orient quant à Jésus crucifié et ressuscité. Je garde affectueusement

chez moi la copie d’un crucifix médiéval en bronze où le Seigneur porte la

couronne royale sur sa tête tout en étant vêtu de sa tunique, signe de son

supplice selon les habitudes de l’époque. Il est inutile d’opposer Orient et

Occident chrétiens, comme il est serait vain d’opposer un Occident de la

Croix et un Orient de la Résurrection. Essayons donc de parler avec une

grande humilité –comme disait un spirituel orthodoxe G.Khodr– dans une

attitude d’adoration, quand l’intellect, renonçant à comprendre comment l’Inaccessible

peut être aussi le Crucifié, devient tout entier gratitude et louange.

Cependant je ne pense pas qu’il serait théologiquement et spirituellement

profitable d’envisager la réalité du Seigneur à partir des idées générales, des

abstractions, telles qu’« humanité » et « divinité » (comme

telles) bien que cela a été fait par le passé et en des moments glorieux de la

tradition ecclésiale. Il me semble modestement qu’il faudrait le faire à partir

du concret. Et à ce niveau-là nous avons trois réalités à contempler – et

non pas deux (Dieu et homme): la divinité de

Dieu, la divino-humanité du Seigneur

et l’humanité de l’homme quotidien.

Car d’où, en tant que chrétiens, nous vient-elle théologiquement l’idée de « divinité » et

d’« humanité » sinon de la réalité concrète du Christ en personne,

dans sa divino-humanité unique,

unique sans séparation et sans confusion ? Et une autre précompréhension

de la « divinité » de Dieu – comme par ailleurs de l’ « humanité »

de l’homme– en dehors de Lui (remoto Christo) serait-elle digne de la théologie

chrétienne en tant que telle ?

Ne serait-elle pas finalement et fatalement une projection de l’esprit du

« siècle », de ses images ou de sa sagesse sur la réalité du don par

excellence de Dieu qui est le Christ ?

Si j’insiste sur ces points c’est parce que les définitions dogmatiques des

Conciles communs en Orient et en Occident concernant le Christ et son mystère

semblent souvent porter sur cette voie d’une lecture « selon le

siècle », d’une lecture philosophique de la vérité du Seigneur. Cela

dépend certes des yeux avec lesquels on les lit. Cependant bien que les Pères

et les Conciles ont utilisé le langage technique, philosophique de l’époque

pour exprimer la foi leur visée était le mystère indicible de l’unité du

Christ. Mystère indicible car pneumatique et non pas exploit métaphysique de

l’unité de Dieu et de l’homme en Christ sans séparation, ni confusion. Que

veut-elle dire existentiellement, spirituellement une telle unité ? Il

nous sera plus simple de comprendre son sens, me semble-t-il, faisant retour à

un texte de l’Ancien Testament, du Livre de Job.

4. Dans son effort pour comprendre le conflit entre le

Seigneur et lui-même, Job s’exclame dans la tension du désespoir qui

l’engloutit : « L’Eternel n’est pas un homme comme moi pour que je

lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n’y a pas entre nous

d’arbitre qui pose sa main sur nous deux » (Jb 9,32-33). « Il n’y a

pas entre nous d’arbitre », personne qui pourrait rapprocher les deux partenaires

du conflit : l’Eternel dans sa toute-puissance et l’homme dans la

fragilité de son existence, mais pourtant de sa recherche en tant que

« juste » devant Dieu.

Sous l’Ancienne Alliance personne ne pouvait être arbitre, personne ne

pouvait intervenir dans le conflit entre l’homme et Dieu, personne ne pouvait

prendre l’un et l’autre par l’épaule, non pas pour séparer deux ennemis, mais

plutôt pour unir deux êtres qui souffrent d’un état de séparation que tous deux

regrettent. Et c’est justement en ceci que réside tout le mystère de

l’Incarnation.

En Jésus de Nazareth ce conflit entre Dieu et l’homme est une confrontation

dans le for intérieur d’une seule et même personne, qui est simultanément

Dieu et Homme, qui est une unité personnelle, une harmonie entre le divin et

l’humain, l’hypostase théanthropique du Christ. En Jésus-Christ, l’humain est librement dans une situation de face à

face avec le divin, une situation cependant non pas de conflit ou de séparation

mais d’acquiescement, de victoire, d’harmonie et d’amour. Sur la scène

intérieure d’une âme unique, celle du Fils éternel fait homme, se résout tout

le drame cosmique entre le péché et Dieu. L’incarnation est simultanément

intercession : Jésus-Christ Dieu-homme est notre Intercesseur auprès du

Père en ce sens qu’en Lui l’humanité est entrée dans le cœur même du conflit entre Dieu et l’Homme, dont parlait

Job sous l’Ancienne Alliance. Le Christ assume en lui-même toute situation de

conflit et c’est en lui que tout conflit trouve sa solution : solution

pour le monde, pour l’homme et pour le cosmos tout entier.

En Jésus-Christ le monde est préservé de la désintégration. Il est le

« lieu » sacré à l’intérieur duquel la création toute entière passe

de la mort à la vie, « le grand mystère caché, la fin bienheureuse et le

but pour lequel tout fut créé, le but où les créatures accomplissent leur

retour à Dieu. Ce retour pacifié du cosmos en Dieu n’est possible que si le

Christ est homme véritable, et Dieu véritable, « vrai Dieu de vrai Dieu …

qui, pour nous les hommes et pour notre salut … s’est fait homme ».

Permettez-moi ici de proposer à notre méditation un grand texte de Maxime

le Confesseur faisant écho à s. Paul qui résume pourrait-on dire la vision

orthodoxe –mais aussi catholique et évangélique de l’Eglise indivise, je pense–

sur le Christ.

5. Le moine Thalassius, scrutant les Ecritures, avait posé

la question suivante à Maxime : « Comme

d’un Agneau sa reproche et sans tache, le Christ, d’une part préconnu avant la

fondation du monde, d’autre part manifesté dans les derniers temps à cause de

vous » (1P 1,20). Par qui a-t-il été préconnu ? (Thal 60 :

PG 90/620). Comme il a été observé l’exégèse de Maxime interprète le texte de

la 1a Petri en connexion étroite avec

le texte de l’Epitre aux Colossiens

(1,26) et donc en connexion implicite avec ses

parallèles (Rom 16,25-26, 1a Cor 2,7, Ep 3,3-12, Col 2,2-3 etc). De cette

manière il peut mettre en équivalence, le « Christ » dont

parle la 1a Petri et le « mystère

du Christ » des textes pauliniens en voyant dans ces deux expressions

la même réalité : le mystère de l’union hypostatique des deux natures et

leur périchorèse en Christ. Je cite Maxime :

« Le mystère du Christ, ce texte de l’Ecriture l’a appelé Christ. Et

le grand Apôtre en témoigne clairement, en parlant ainsi : ‘Le mystère

caché depuis les générations, maintenant a été manifesté’ (Col. 1,26). Il dit

de toute évidence que ‘le mystère selon le Christ’ est la même chose que ‘le

Christ’ ». A ce extrait fait suite toute une longue explication sur

l’union hypostatique, sur ce que l’on pourrait appeler l’ontologie du

mystère christique. Mais comme je disais au départ à propos du risque de

projection sur la christologie, il ne faut pas entendre ici le mot « ontologie »

comme une science de l’être en général

qui serait appliqué au cas particulier

de la « personne du Christ ». C’est au contraire le mystère lui-même

qui instaure son ontologie propre[3].

A cette ontologie du mystère succède naturellement dans le commentaire de

Maxime l’exposé de sa dispensation,

c’est-à-dire de son économie : préconçue dans le Conseil Trinitaire,

l’union hypostatique est l’axe même

de la création, la visée (σκοπός) et le but

selon lequel fut créé l’univers. Je cite de nouveau dans la traduction de Alain

Riou ce texte splendide mais très dense de Maxime en demandant votre attention.

« Voilà le grand mystère caché. Voilà la fin bienheureuse pour

laquelle toutes les choses ont consistance. Voilà la visée divine préconçue

avant le commencement des êtres et que nous définissons comme ‘la fin préconçue

à cause de laquelle sont toutes

choses et qui n’est elle-même à cause de rien’. Fixant les yeux sur

cette fin, Dieu a produit les essences des êtres. Voilà proprement le terme de

la Providence et des choses prévues, terme selon lequel en Dieu est la

récapitulation de toutes choses créées par lui. Voilà ce qui circonscrit tous

les âges, le mystère manifestant le grand Conseil de Dieu, superinfini et

préexistant de façon infinie aux âges (Ep 1,10-11). Conseil dont le Verbe

lui-même de Dieu selon l’essence, devenu homme, est devenu l’Ange (Is

9,6) ; lui-même ayant rendu visible –s’il est permis de le dire– le

fondement (πυθμένα) le

plus intérieur de la bonté du Père et ayant montré en lui la fin pour laquelle

les créatures ont pris clairement le commencement en vue de l’être. En effet,

par le Christ, c’est-à-dire le mystère selon le Christ, tous les

âges et tout ce qui est dans ces âges ont pris en Christ le commencement, l’être et la fin »[4].

Chers amis, permettez-moi de répéter l’expression inouï de Cyrille

d’Alexandrie : « le Verbe de Dieu a été crucifié ». Il s’ensuit

donc que Dieu était en Christ réconciliant l’humanité à lui-même. Dieu s’est

fait chair, Dieu est mort, Dieu est ressuscité, Dieu dans sa kénose libre et

infinie s’est privé en Jésus de Nazareth de sa propre gloire. La kénose divine

–lisez l’incarnation– est telle que Dieu en Christ est dénué de sa toute

puissance, il est limité par son humanité. Tout ce que le Verbe accomplit chez

nous il l’accomplit à travers son

humanité, non pas en amont de celle-ci. C’est cet évidemment de Dieu que

les Pères ont désigné comme étant « un dénuement de Dieu par économie », par condescendance divine, par kénose libre d’amour pour nous. Dans

l’événement de Bethléem que nous allons prochainement fêter ensemble, Dieu nous

est donné dans toute la vulnérabilité et la fragilité d’un nouveau-né qui nous

est offert, mis à notre disposition pour ainsi dire. C’est en cela que réside

le mystère de l’amour du Dieu trinitaire qui exige de nous une réponse.

L’enfant de Bethléem est l’offrande, le sacrifice de l’amour divin offert sur

l’autel du monde créé. Le livre de l’Apocalypse nous parle de l’agneau immolé

dès la fondation du monde (Ap 13,8) : le Christ théanthropique est dans la Trinité dès la fondation du

monde, mais ce mystère nous est révélé dans toute sa plénitude en un temps

historique opportun : « lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a

envoyé son Fils, né d’une femme » (Ga 4,4).

Ainsi le Christ, deuxième personne de la Trinité, est le prototype,

l’archétype de l’homme que « Dieu créa à son image, selon sa

ressemblance » (Gn 1,26). Et ce qui est admirable c’est que Dieu, dans son

incarnation kénotique assume en lui-même

sa propre image ; Dieu se fait à l’image de l’homme non seulement pour le

sauver (rédemption), mais de plus pour le parfaire, parfaire sa création

(christification, déification). C’est le regard fixé sur ce but, sur cet

archétype de l’homme, le Christ glorieux qui s’est fait à l’image de sa

créature, affirme Maxime, que « Dieu a appelé à l’existence toute chose ».

[1] Notons en passant que les tirets entre les mots, distinguent et unissent en

même temps les termes par ailleurs indissociables.

[2] Lorsqu’on affirme le mystère

de la pleine humanité du Christ il faut considérer cette humanité

(anthropologie) qui est mystère, ne l’oublions pas à partir de la

divino-humanité, de la théanthropie du Seigneur (christologie). Il ne faut pas

faire le contraire et contempler les choses en envers : le mystère de la

divino-humanité du Seigneur (christologie) à partir de l’humanité seul, en

général, in abstracto (anthropologie), car il s’agit toujours de l’humanité personnelle, propre, que le Fils éternel s’est créé pour lui-même.

[3] Dans l’expression « ontologie du mystère », il ne

faut pas entendre le génitif ni comme objectif ni comme substantif, mais si

l’on peut dire, comme génitif d’identité.

[4] A. Riou, Le Monde et

l’Eglise selon Maxime le Confesseur, Beauchesne (coll. Théologie historique

n° 22), Paris 1973, p.95-96.